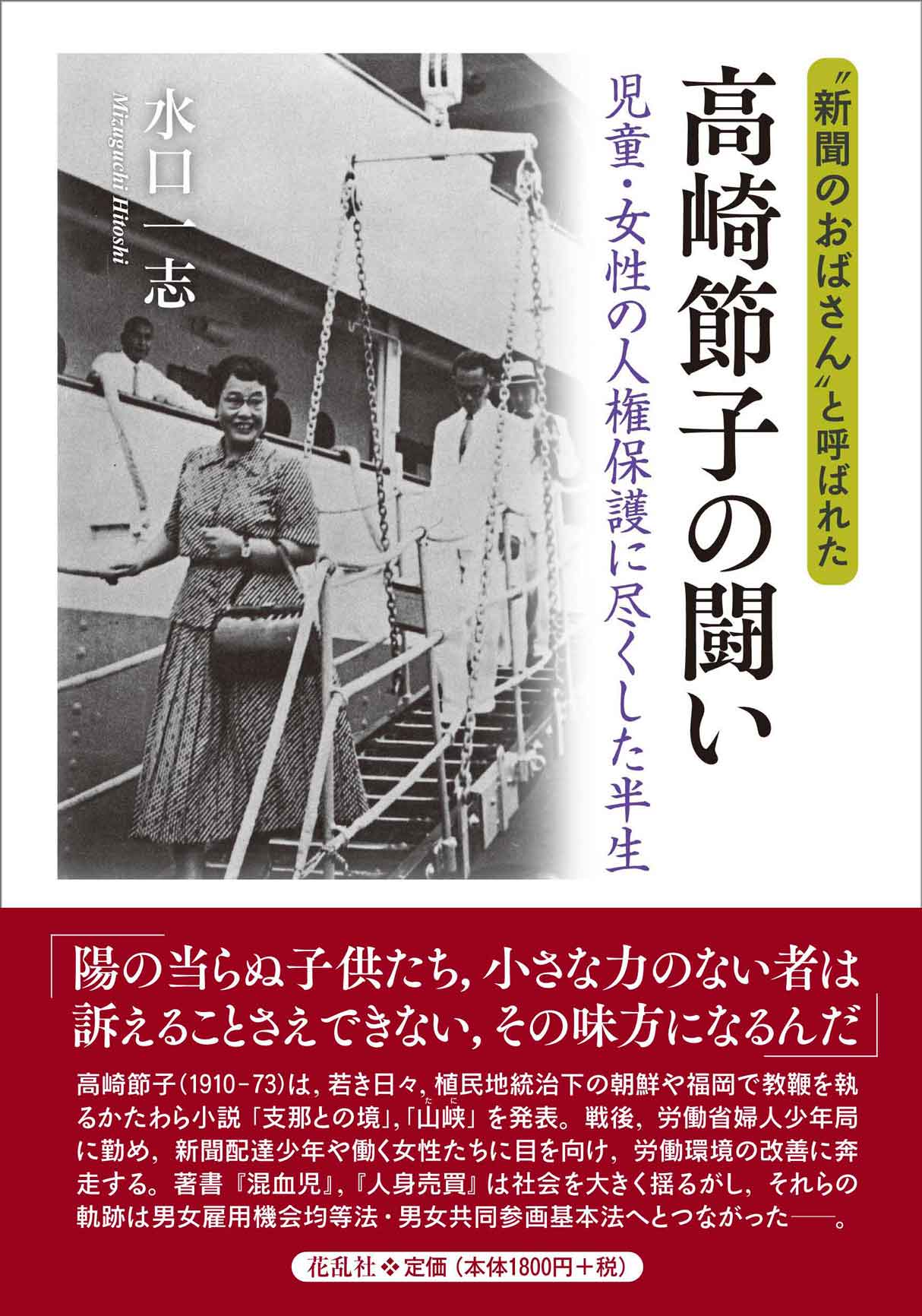

『“新聞のおばさん”と呼ばれた 高崎節子の闘い:児童・女性の人権保護に尽くした半生』

水口一志著

■本体1800円+税/A5判/160頁/並製

■本体1800円+税/A5判/160頁/並製

■ISBN978-4-911429-10-5 C0023

■2025.7

■紹介されました:「読売新聞」2025.9.24「西日本新聞」読書欄10.4

★ ためし読みはこちらへ。

「陽の当らぬ子供たち,小さな力のない者は

訴えることさえできない,その味方になるんだ」

高崎節子(1910−73)は,若き日々,植民地統治下の朝鮮や福岡で教鞭を執るかたわら小説「支那との境」,「山峡」を発表。戦後,労働省婦人少年局に勤め,新聞配達少年や働く女性たちに目を向け,労働環境の改善に奔走する。著書『混血児』,『人身売買』は社会を大きく揺るがし,それらの軌跡は男女雇用機会均等法・男女共同参画基本法へとつながった──。小さな者のために闘ったその半生を,資料をもとに辿る。

目次

序[日本近代文学研究者 尾形明子]

第一章 原点─植民地下朝鮮と文学との出合い

はじめに

一、生い立ち

二、福岡県女子専門学校から九州帝国大学聴講生へ

三、文芸雑誌『女人芸術』と「支那との境」

四、高崎印刷所と松本清張

五、結婚、そして小説「山峡」

第二章 福岡時代─教職から労働省婦人少年局へ

一、福岡女学校教職時代

二、福岡時代の活動

三、労働省婦人少年局福岡職員室主任へ

第三章 「混血児」「人身売買」問題を告発

一、労働省神奈川婦人少年室と「混血児」問題

二、労働省東京婦人少年室と「人身売買」問題

第四章 新聞配達少年、女性の労働環境の改善を啓蒙

一、新聞配達少年像の建立

二、ブラジル現地報告

三、「働く年少者の保護運動中央大会」とヘップサンダル事件

四、女性労働問題の啓蒙活動

五、東京婦人補導院へ

六、辞世の詩「さびたの道」

附録 素顔の高崎節子 『追悼集』より

高崎節子略年譜

あとがき

本文より

節子は、日本から諸外国へ移民する婦人や年少者の労働環境を視察するために、一九五五年(昭和三十)三月ブラジルへ向かった。そこで新聞配達をする少年の銅像が建っているのを見かけ、深い感銘を受ける。当時の新聞配達は大部分を十八歳未満の少年たちが担っており、大半は家族の家計を助けるためであった。そして、休日労働、深夜業、学業等についての問題が指摘されていた。

東京婦人少年室は東京都新聞販売同業組合と合同で、翌年十一月十八日に豊島園で、第一回「新聞を配る少年の集い」を都内の少年配達員六千人を招いて開催する。

日本新聞販売協会専務理事の花田辰信は、節子の新聞配達少年銅像建設に賛同し、日販協第八回理事会にて提案し可決。節子は一九五七年(昭和三十二)年四月一日「新聞を配る少年保護育成の会」を設立し、常任相談役として、新聞配達少年の労働条件改善と銅像建設に取り組んだ。(「第四章 新聞配達少年、女性の労働環境の改善を啓蒙」より抜粋)

【著者紹介】 水口一志(みずぐち・ひとし)

1962年,福岡県遠賀郡遠賀町生まれ。福岡県立宗像高等学校卒業後,郵政省入省。郵便局退職後,医療福祉関係に従事。現在,相談支援事業所エスポワール代表。福岡県文化財保護指導委員,中間市文化財専門委員,水巻町文化財保護委員,東京福岡県人会会報『東京と福岡』の特別編集委員を務める。

郷土史,特に国学者・伊藤常足を研究し,『西日本文化』(西日本文化協会発行)に研究ノート「伊藤家家事雑記の世界」を連載中。芦屋町で300年続く伝統行事にちなむ「芦屋八朔の馬」(国選択無形民俗文化財)の制作・普及活動も行う。