お知らせ

【各紙に紹介されました】 ◎事務所移転のお知らせ(2018.8.27~) |

|

新刊情報

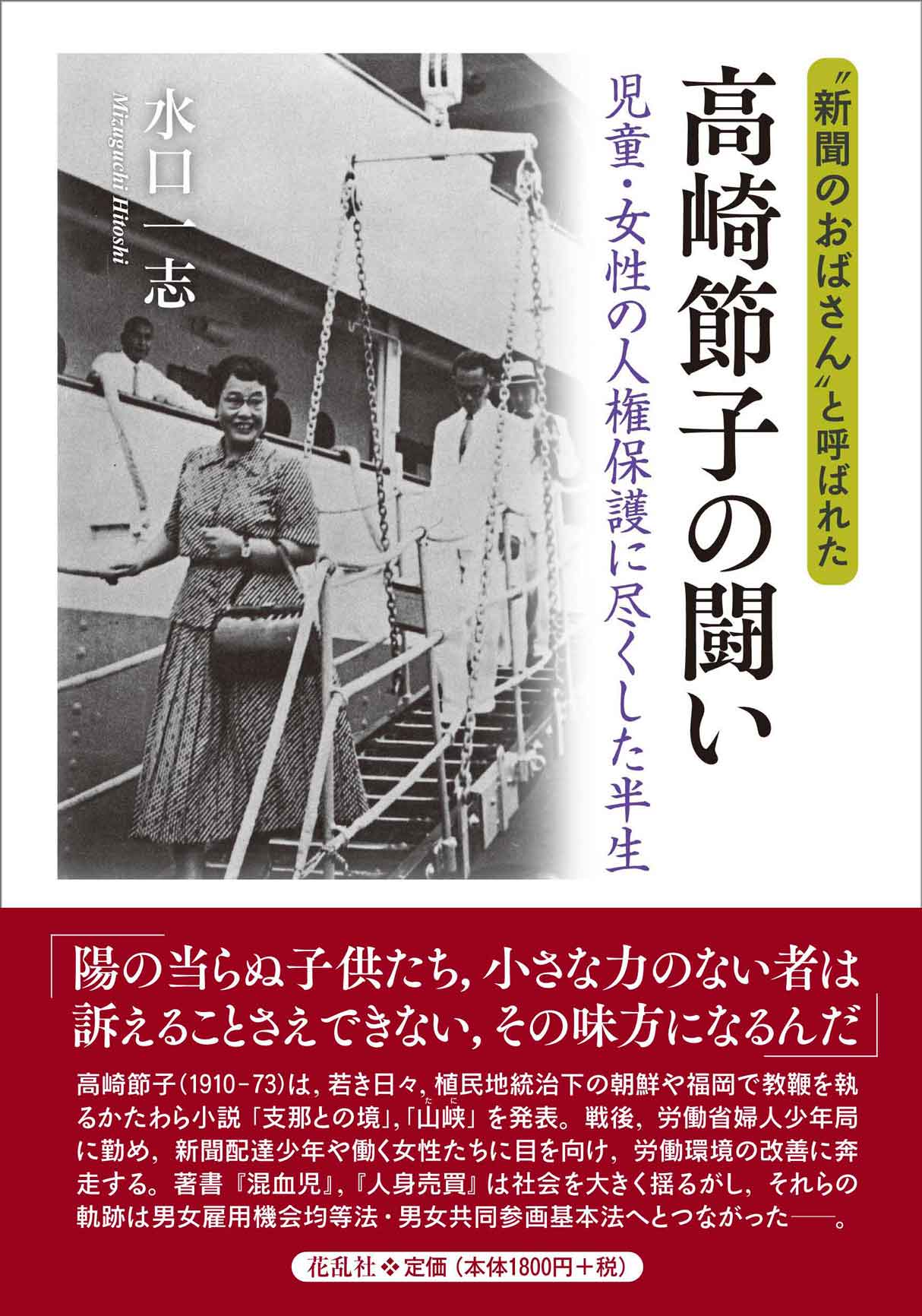

新着!!『“新聞のおばさん”と呼ばれた 高崎節子の闘い:児童・女性の人権保護に尽くした半生』

新着!!『“新聞のおばさん”と呼ばれた 高崎節子の闘い:児童・女性の人権保護に尽くした半生』

水口一志著

(A5判/並製本/160ぺージ/本体1800円+税)

「陽の当らぬ子供たち,小さな力のない者は訴えることさえできない,その味方になるんだ」

高崎節子(1910-73)は,若き日々,植民地統治下の朝鮮や福岡で教鞭を執るかたわら小説「支那との境」他を発表。戦後,労働省婦人少年局に勤め,新聞配達少年や働く女性たちに目を向け,労働環境の改善に奔走する。著書『混血児』『人身売買』は社会を大きく揺るがし,それらの軌跡は男女雇用機会均等法・男女共同参画基本法へとつながった──。

◎詳細はこちらへ。

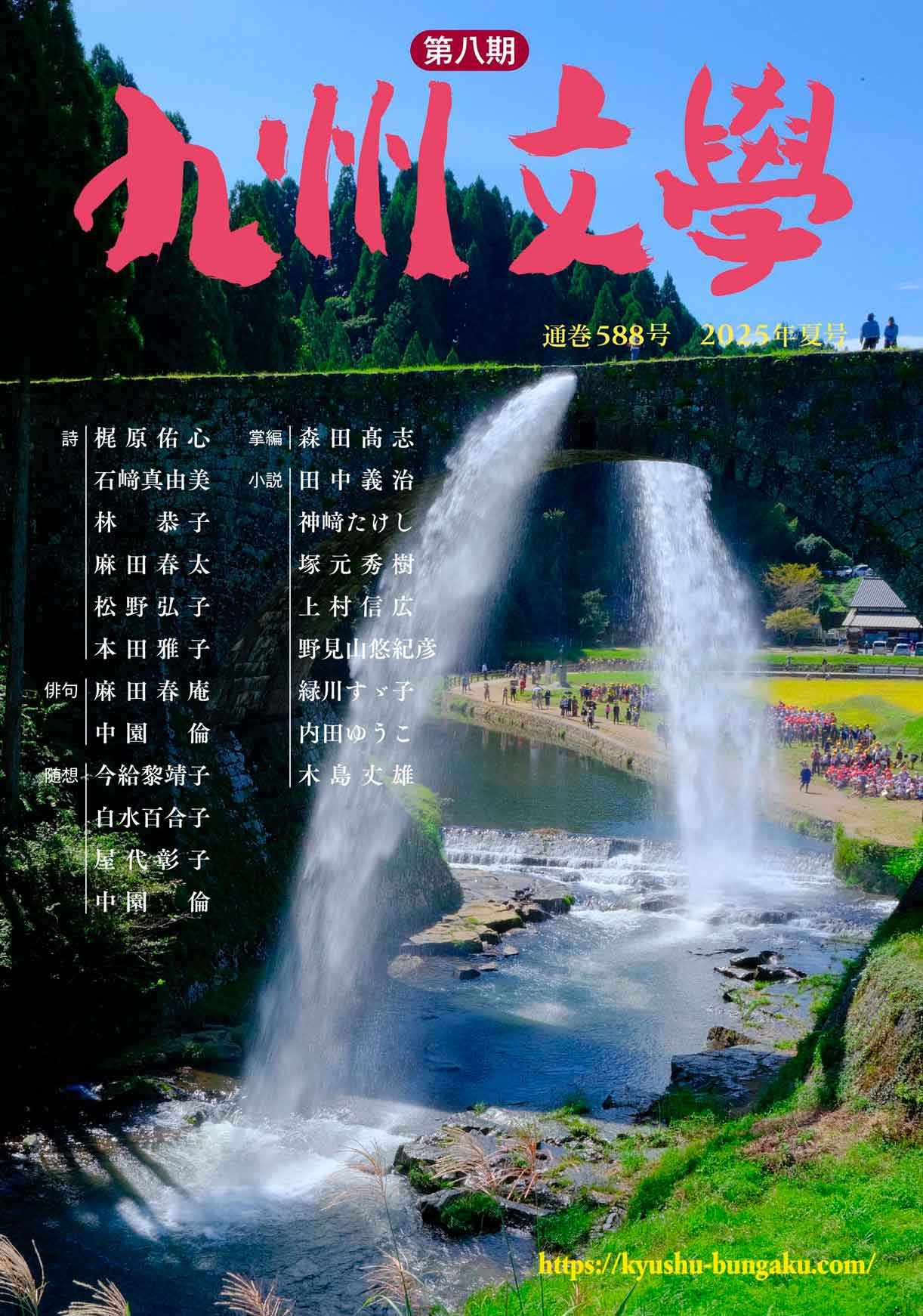

新着!!『九州文学 588号:2025年夏号』

新着!!『九州文学 588号:2025年夏号』

九州文学同人会編・発行

(A5判/並製本/256ぺージ/本体1000円+税)

火野葦平や劉寒吉らを輩出し,80年の伝統を持つ九州発信の文芸誌『九州文学』588号。

**

九州文學は1938年(昭和13年),福岡県を中心に活動する火野葦平,劉寒吉,岩下俊作,原田種夫らによって創刊。以来,昭和・平成・令和と継承されていき,詩,俳句,小説と多くの作家が切磋琢磨して,創り上げてきました。伝統を守りつつ,今後も豊かな言語芸術を志して参ります。

◎詳細はこちらへ。

『幕末・維新期 筑前今津璞(あらたま)干拓の世界【附・柑子岳城編年史料】』

『幕末・維新期 筑前今津璞(あらたま)干拓の世界【附・柑子岳城編年史料】』

木下壽一著

(A5判変型/並製/208ぺージ/本体2500円+税)

福岡市西区今津は、安政6年(1859)瑞梅寺川河口の干潟に長さ六百間余の潮留堤防が築造され現在の地形となった。明治2年(1869)福岡藩が柳瀬(志摩野)司を新開奉行とし、未開発のまま放置されていたこの地の耕地整理を再開するが、明治3年、僅か数カ月の間に四百余の犠牲者を出す大惨事が起こる─。

忘れられた今津干拓の歴史を、史料をもとに丹念に辿る。

◎詳細はこちらへ。

『古代の敗戦国日本:大敗戦が招いた支配と干渉・隠された真実をえぐる』

『古代の敗戦国日本:大敗戦が招いた支配と干渉・隠された真実をえぐる』

吉留路樹著/東アジア研究会発行

(A5判/並製/180ぺージ/本体2000円+税)

【歴史作家・吉留路樹の幻の遺稿,30年を経て刊行!】

大敗戦後,この国はどうなったか──

最古の正史『日本書紀』は,対唐戦を「白村江の戦い」という一局地の戦闘として叙述することで,戦争そのものの真相を隠蔽し,その後に訪れた唐化政治の実体を闇に葬る一方,文脈中に旧倭国の存在を潜ませて,真実を模索する手掛かりを後世に残した──。

◎詳細はこちらへ。

『[詩畫集]寫我的父親 述説一個患失智症老人的故事』

『[詩畫集]寫我的父親 述説一個患失智症老人的故事』

詩文/繪圖 龍秀美 譯 石其琳

(A5判/小口折り並製本/64ぺージ/本体1500円+税)

*本書は『詩画集 とうさんがアルツハイマーになった』(2022年)の中文改定版です。

「父親患了失智症,但卻因此喚醒了他對台灣的記憶。」

我父親出生於台灣台中豐原,初中時曾留學日本,因日本戰敗及隨後台灣局勢的複雜,使他失去了回國的機會,最終留在了日本。他九十多年來一直深懷著的對祖國思念的人生,也就在父親被診斷出患有阿茲海默失智症中結束了。在患病的這段時間,他對台灣的童年記憶,極爲鮮明,許多印象意外地歴歴在目。於是我就把這些可貴的記憶和懷念之情,用詩歌和圖畫表達出來,創作了父親因失智症而復蘇的台灣懷舊集的詩畫作品,也是父親和我一起走過十年的記憶。

◎詳細はこちらへ。

『九州文学 587号:2025年春号』

『九州文学 587号:2025年春号』

九州文学同人会編・発行

(A5判/並製本/288ぺージ/本体1000円+税)

火野葦平や劉寒吉らを輩出し,80年の伝統を持つ九州発信の文芸誌『九州文学』587号。

**

九州文學は1938年(昭和13年),福岡県を中心に活動する火野葦平,劉寒吉,岩下俊作,原田種夫らによって創刊。以来,昭和・平成・令和と継承されていき,詩,俳句,小説と多くの作家が切磋琢磨して,創り上げてきました。伝統を守りつつ,今後も豊かな言語芸術を志して参ります。

◎詳細はこちらへ。

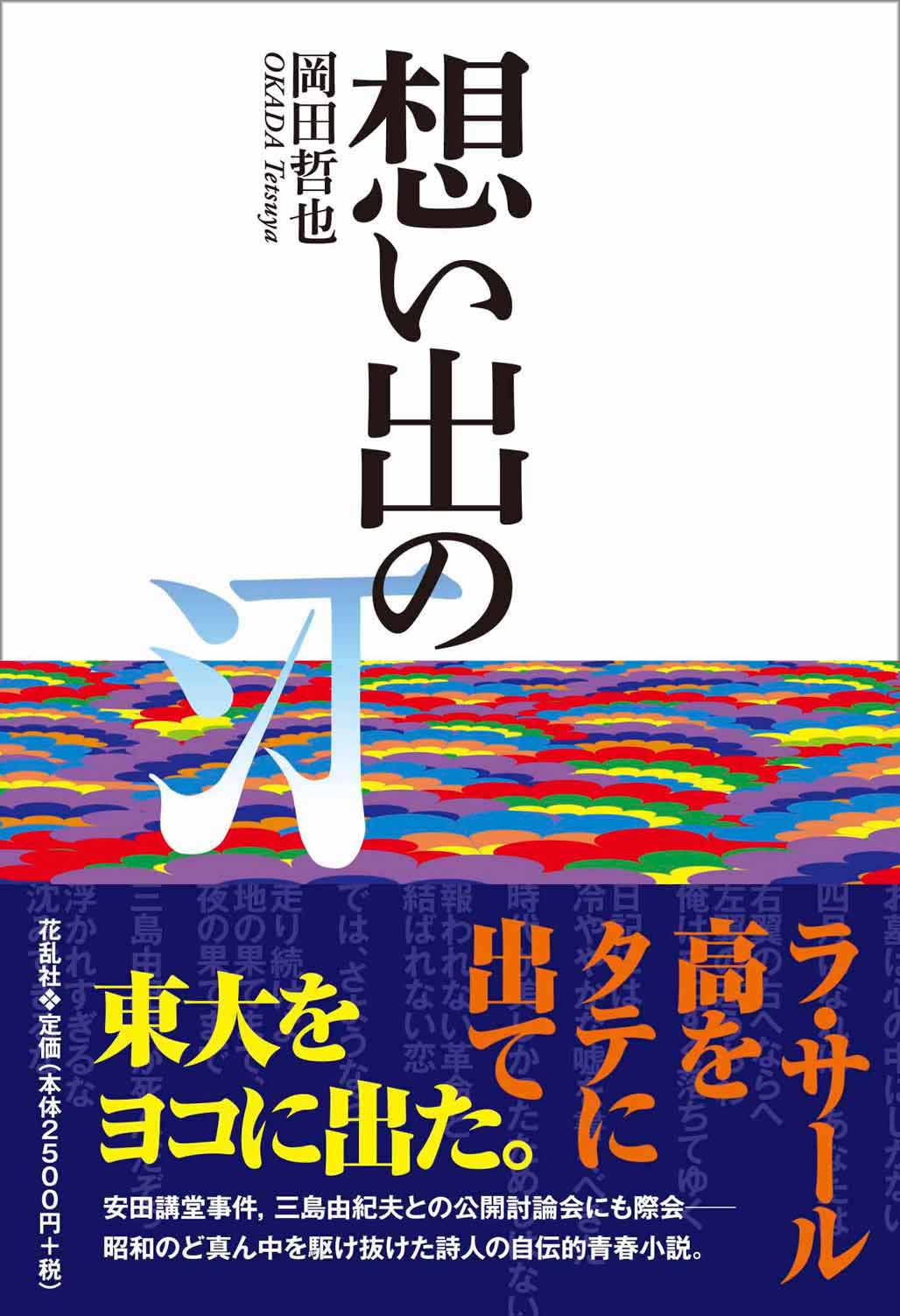

『想い出の汀』

『想い出の汀』

岡田哲也著

(本体2500円+税/四六判/516ページ/上製本)

「ラ・サール高をタテに出て,東大をヨコに出た。」

白砂青松の鹿児島ラ・サール高校から,大学紛争まっただ中の東京大学へ。安田講堂事件,三島由紀夫との公開討論会にも際会。

1963-70年,昭和のど真ん中を駆け抜けた詩人の自伝的青春小説。

◎詳細はこちらへ。

『からすさんのお話』

『からすさんのお話』

阿蘇丘光耶著/みなさま発行

(本体1500円+税/四六判/16ページ/上製本)

隠したものは大切なものですか?

おなかがすいたからすさんは,毎日パトロール。

おいしい実を見つけると,いろんな形の雲の下に隠します。

すると,あれあれっ,雲も実も消えて……?

『バケツくんのお話』につづく、著者待望のみなさまブック第2弾。【英文付き】

◎詳細はこちらへ。

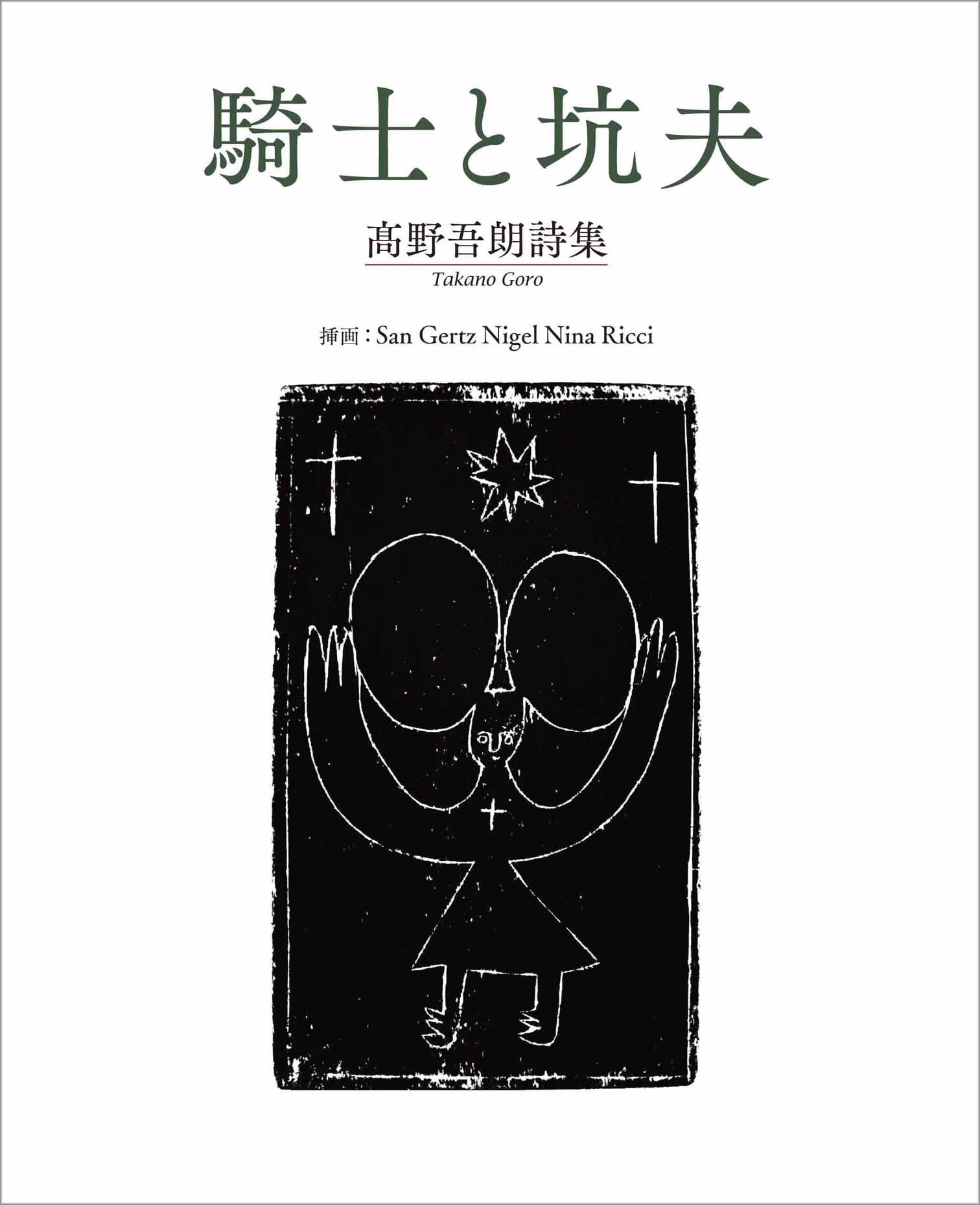

『騎士と坑夫』

『騎士と坑夫』

髙野吾朗詩集

(本体2500円+税/B5変型判/208ぺージ/小口折り並製本)

どこまでも物語として回収され得ないモノローグを紡ぐ営為の果てにもの狂おしく立ち上るのは見果てぬ〈死〉への欲動か──

全36篇にSan Gertz Nigel Nina Ricciの絵を配した著者の日本語詩集第3弾

◎詳細はこちらへ。

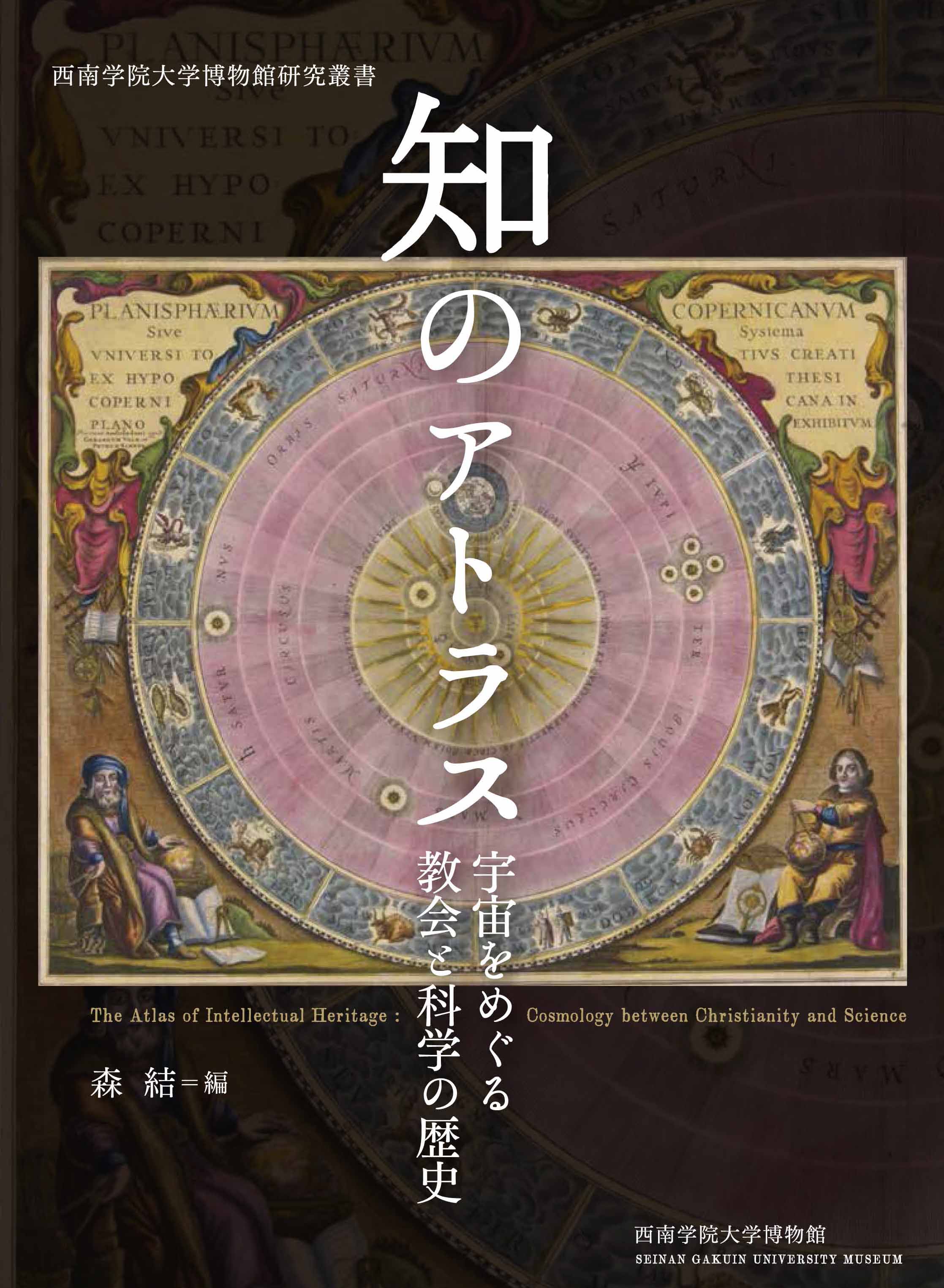

『知のアトラス:宇宙をめぐる教会と科学の歴史

『知のアトラス:宇宙をめぐる教会と科学の歴史

〈西南学院大学博物館研究叢書〉』

西南学院大学博物館発行/森 結 編

(B5判変型/72ぺージ/小口折り並製本/オールカラー)

天動説から地動説への宇宙像の転換,それはヨーロッパ人が信奉してきた世界を,大きく揺るがすものであった──。

本図録では,古代・中世の宇宙像,天動説から地動説への転換,世界図の誕生,また身体という小宇宙をめぐって,キリスト教世界においてどのように探究が行われてきたのか,「アトラス(地図,星図,解剖図を含む図版集)」を紹介し歴史を展観する。

【2024年度西南学院大学博物館特別展オールカラー図録】

◎詳細はこちらへ。

短編ドキュメンタリー「一〇八の魂」

~『田舎日記・一文一筆』において,108種類の異なる筆で書き上げた書家・棚田看山氏を追う~

監督・撮影・編集=橘剛史氏 出演=棚田看山,光畑浩治 「YouTubeに『一〇八の魂』」

→本の詳細はちらこへ。