歴史作家・浦辺登氏による小社刊行物書評集

■ 浦辺登氏公式サイト

■ 一般社団法人もっと自分の町を知ろうサイト

『想い出の汀』岡田哲也著

■相手に伝わるように描かれてこそ

■相手に伝わるように描かれてこそ

自伝的青春小説と銘打つ本書は20の話で成り立っている。主人公テツとは、著者のことだが、2011年に刊行された『憂しと見し世ぞ』(花乱社)と対を成している。その『憂しと見し世ぞ』では吐露できなかった自身の思いを、小説に仕立てることで読み手に伝わるように描けたのではないか。仮に、自分自身の生い立ちから多感な青春期を描くとしたら、どのように書き進めるだろうか。

テツこと著者は日本でも屈指の進学校である鹿児島のラ・サール高校に入学する。これだけでも、凄い!と単純に驚くが、さりとて、そのラ・サール高校での生活がいかようなものであったかは、皆目知らない。それだけに、さぞかし、猛勉強の日々と想像していたが、見事に肩透かしを食らう。勉学以外、さして大差がないことに安堵する。

そして、テツは一浪を経て東京大学文学部に進学する。この大学も、まったく縁が無かった身からすれば、その学生生活には興味がある。ただ、ベトナム戦争が終結する年に大学に入学した身からすれば、学生運動については経験が無い。テレビニュースで報じる新宿駅騒乱、東大安田講堂での機動隊との激しい戦いを野次馬の如く安全な位置から眺めるだけだった。浅間山荘事件、三島事件も然り。

この学生運動の現場を描いた場面を読み進んでいると、幕末、尊皇攘夷派の志士と頑迷な佐幕派官吏との闘争を思い浮かべた。最終的に、何が何だか分からぬまま、疾風怒濤、いわゆる時代の波の中に身を置いていたのではなかったか。

この作品中では、466頁の「自分がいかに思いつめていようと、苦しんでいようと、そして楽しんでいようと、それが相手に伝わるように描かれてこそ、歌だというのだ。」。同じく文章も小説もそうではないかと、深く印象に残った言葉だった。

読み進みながら、いつしか自身の半生の振り返りと、反省、そして、著者と同じく親族への謝罪をしている。小説の役割とは、疑似体験をして、第三者の立場から自身の振り返りをするものと思った。

その後のテツの道程については、高木護のような放浪生活を送りながらの詩作になるのだろうか。これは、次回に期待するしかない。

末尾ながら、錦江湾の桜島を描いた長谷川義幸氏の装丁画が良かった。

令和7年(2025)1月10日

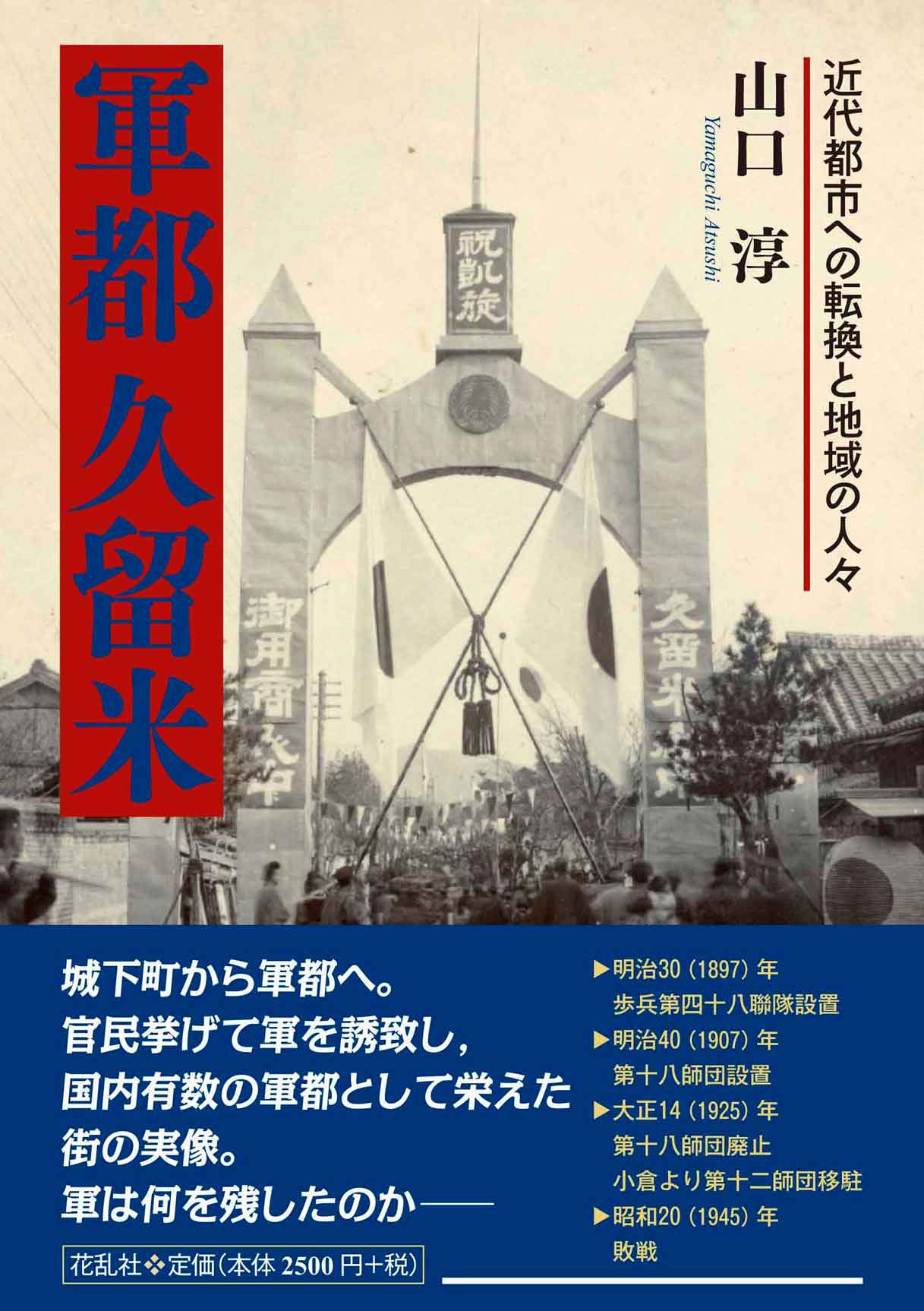

『軍都久留米:近代都市への転換と地域の人々』山口 淳 著

軍都久留米というタイトルから、多くの方は昭和7年(1932)の上海事変での「爆弾三勇士」を想起されるのではないだろうか。江下、北川、作江の三勇士は久留米工兵第18大隊に所属する兵士だったが、「軍神」として称えられ、日本全国が熱狂した。このことで、一躍、久留米は聖地となり「名所」となった。

軍都久留米というタイトルから、多くの方は昭和7年(1932)の上海事変での「爆弾三勇士」を想起されるのではないだろうか。江下、北川、作江の三勇士は久留米工兵第18大隊に所属する兵士だったが、「軍神」として称えられ、日本全国が熱狂した。このことで、一躍、久留米は聖地となり「名所」となった。

しかし、本書は軍国美談を集約したものではない。陸軍の師団を久留米に誘致することで地域経済を発展させようとの目論見、誘致後の都市の変貌を『久留米市史』を基に、古老の証言も引用しながら変遷をまとめたものだ。久留米という都市は福岡県南部にあり、九州一の大河筑後川を擁している。古くは南北朝時代の合戦場跡もあり、交通の要衝、軍事上の拠点でもある。その重要な地点に陸軍が師団を設けるのは当然であり、それは現代に至るも陸上自衛隊幹部候補生学校が置かれていることでも証明される。

全10章で構成される本書には、軍都として久留米が発展するにあたり、土地の取得、兵舎、病院、墓地の建設、食料の購入、電信電話、交通機関、付随する市町村の商店の対応が逐一述べられ、中には将兵の為の慰安所、いわゆる遊郭までもが記される。軍隊という近代化の象徴である組織が、農村地帯に与えた影響、その過程は都市の発展史として把握しておくべきだ。過疎化する地方都市は盛んに企業や工場などを誘致するが、正負を俯瞰するにも有益だからだ。

久留米は第18師団という組織を受け入れたが、その影響は地下足袋、タイヤなど、ブリヂストンに代表されるゴム産業を生み出した。これは第一次世界大戦でのドイツ兵捕虜収容所が久留米に設けられたという背景がある。

更に、大正14年(1925)の軍縮による師団廃止を自治体が回避させようとの動きも見逃せない。廃止に代わり、他師団の移設ということで地元は安堵したが、その運動の影に明示4年の久留米藩難事件関係者の姿が垣間見えるのも一興だ。

(『月刊日本』第28号第7号 通巻327号、2024年「編集部が薦める一冊」客員編集委員 浦辺登)

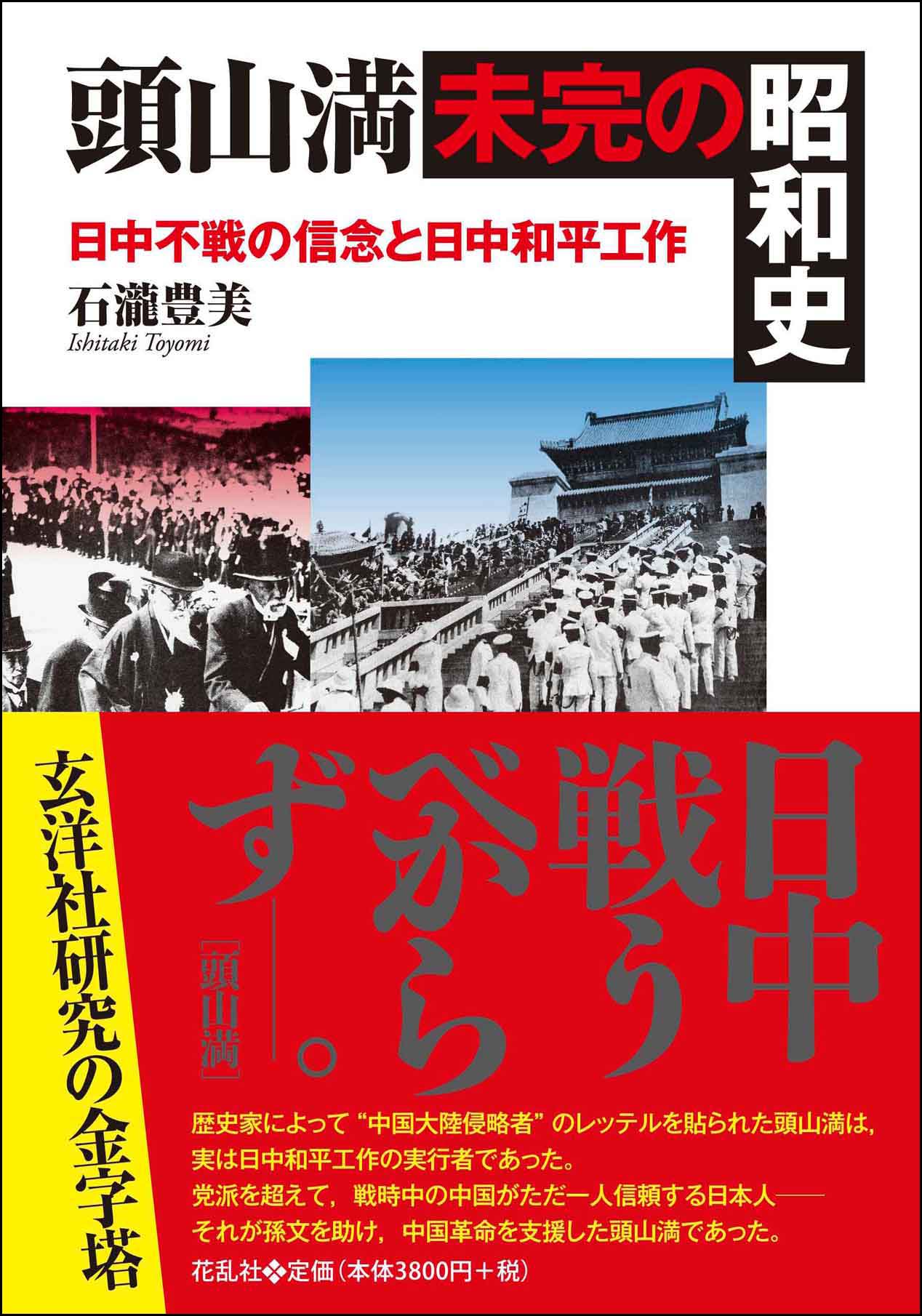

『頭山満・未完の昭和史:日中不戦の信念と日中和平工作』石瀧豊美著

本書は、玄洋社研究の先駆者である石瀧氏の頭山満を主とした一書。序章、終章を含め全7章、370頁余で構成される。中でも、第一章「頭山満のパラドックス」は重要。従前、アジア主義研究は竹内好の論を基本とするが、これが中国との窮屈で卑屈な外交になっている淵源であることを知る。竹内の論に従順な研究者を著者は俎上に載せて具体的史実を基に料理していく。何の疑いもなく研究者の影響を受けた小説家、評論家も然り。巻末の人名録で該当者の氏名を確かめると良い。

本書は、玄洋社研究の先駆者である石瀧氏の頭山満を主とした一書。序章、終章を含め全7章、370頁余で構成される。中でも、第一章「頭山満のパラドックス」は重要。従前、アジア主義研究は竹内好の論を基本とするが、これが中国との窮屈で卑屈な外交になっている淵源であることを知る。竹内の論に従順な研究者を著者は俎上に載せて具体的史実を基に料理していく。何の疑いもなく研究者の影響を受けた小説家、評論家も然り。巻末の人名録で該当者の氏名を確かめると良い。

著者は頭山満に対する印象が、大東亜戦争以前の論調から引用されていると主張する。頭山が語ってもいないことが事実のように述べられることに著者は詳細な事実を羅列し、反撃を試みる。新聞記事、評論が描く頭山満は、大本営発表の戦果にも似ている。このことは、頭山満の代名詞ともいうべき『玄洋社社史』にも及ぶ。著者は、この社史に疑問を呈するが、大正6年(1917)の刊行以来、誤植、誤記の訂正、補記も加えられていない。これでは、世間の関心は及ばず、特に、著者が指摘する、玄洋社設立年月日は、いまだ野放し状態だ。

本書73頁において、著者は日中戦争を早期に停戦させたいとした頭山満の意志が陸軍省、外務省の「省益」に握りつぶされた事実を暴露する。74頁には萱野長知が貴族院勅撰議員に選ばれたことを挙げる。萱野は頭山の意を受け、日中和平のため手足となって行動した人だ。当然、萱野も玄洋社員。106頁には、頭山が亡くなった際、昭和天皇から祭祀料が下賜され、勅使までもが派遣された点を述べる。さすれば、頭山満、玄洋社を批判することは、昭和天皇を批判することにつながるが、果して世間はこの事実をどう受け止めるのか。世の言説に惑わされることなく、著者が開示するところの史実に従って頭山満、玄洋社を評価してみてはどうだろうか。近現代史研究者には必携の一書と考える。

(『月刊日本』第28号第1号 通巻321号、2024年「編集部が薦める一冊」客員編集委員 浦辺登)

『藍のおもかげ』澁谷繁樹遺稿集、澁谷繁樹著、岡田哲也編

昔懐かしい、偏屈オヤジ、頑固オヤジに遭遇したような

本書は南日本新聞社の記者、編集委員を務めた澁谷繁樹(1952〜2021)の遺稿集だが、三部、400頁弱で構成されている。数多、世に新聞記者は存在しても、遺稿集が出るのは人徳、人柄というものか。

本書は南日本新聞社の記者、編集委員を務めた澁谷繁樹(1952〜2021)の遺稿集だが、三部、400頁弱で構成されている。数多、世に新聞記者は存在しても、遺稿集が出るのは人徳、人柄というものか。

まず、第一部の「薩摩義士ひとり語り 宝暦治水二百五十年」は圧巻だった。薩摩藩が徳川幕府から命じられた揖斐、長良、木曽の三つの川の治水工事を請け、借金に次ぐ借金の中、外様大名の中でも大藩という地位、家格を保つために工事を完遂する話。史実に基づき、それでいて時代小説のようで、エッセイのようで。読み手を全く飽きさせない。この件を読みながら、明治時代に広島県の宇品港築港を完成させた千田貞堯を思い出した。千田も薩摩出身、不足する工事資金は自身の資産を投じた。薩摩の利他の精神は宝暦治水にあったのだと感服するばかり。更に、幕末、島津を頼る高山彦九郎、平野國臣がいたが、薩摩に決起するだけの財政基盤があったならば、彼等の願望も受け入れられたかもしれない。宝暦治水の総奉行平田靱負も、腹を切らずに済んだかもしれない。薩摩に優秀な土木技術が伝わっていたことが、逆に命取りになるとは……。明治期、福島県郡山での旧武士による農業指導をした老農・塚田喜太郎も然りだ。

そんな重く苦しい話の次は、165頁に懐かしい名前を見つけた。新体操の山崎浩子だ。最近、政治世界の裏面で取りざたされた旧統一教会問題だが、山崎もかつて統一教会で桜田淳子とともに話題になった人だ。山崎は鹿児島純心女子の出身だったと思い出した。

澁谷繁樹はその生涯において、無数のコラムを執筆している。それらが第二部に納められているが、272頁の特攻の記事には驚いた。あの終戦の日、大分航空隊から宇垣海軍中将とともに飛び立った特攻機だったが、一機が不時着していたとは、知らなかった。『遥かなる宇佐海軍航空隊』(今戸公徳著)に最後の特攻について記述があるが、不時着機があったとは……。

澁谷繁樹が現場主義の記者であることは、286頁の「命をかけた恋なのに」で知る事ができる。原稿を編集局に送った後は、堂々巡りの酒を煽っていたのだろうなと想像がつく。文から涙があふれている。

第三部は澁谷繁樹と親交があった七人、そして、実姉の思い出のコラム。詩人の岡田哲也氏の「こんな人ばかりじゃ、新聞社は持たないだろうけど、こんな人もいなくちゃ、新聞社は駄目なんだ……」は言い得て妙。

昔、近所には必ずといっていいほど迷惑この上ない偏屈オヤジ、頑固オヤジがいた。そのオヤジがいなくなると、共同体という桶のタガが外れたように隙間から汚水が漏れる。澁谷繁樹とは、新聞社を通じて鹿児島共同体のタガだったのだ。しかし、締め付けるだけではなく、他者の意見という水を貯め込むこともできる人ではなかったか。そう考えると、一つの時代の象徴としても、大いに楽しみ、考えさせられた本書は次世代に遺されるべき一書だ。

令和5年(2023)9月28日

『儒学者 亀井南冥・ここが偉かった』早舩正夫著

亀井南冥の再評価の序章としての一書

亀井南冥(1743〜1814)という名前に対し、南冥の出身地福岡でも誰のことなのか、ピンとくる方は少ない。国宝金印の鑑定をした人ですとつけ足すと、「ああっ、あの金印の」と思い出すかのように納得される。その亀井南冥について、子孫が詳細に業績などの解説を行ったのが本書になる。3部で構成され、序章、終章も入れると全31章、380頁弱という大部だ。子孫が執筆したとなると、心情的に甘くなりがちだが、著者自身、身びいきにならぬように心がけたという。

亀井南冥(1743〜1814)という名前に対し、南冥の出身地福岡でも誰のことなのか、ピンとくる方は少ない。国宝金印の鑑定をした人ですとつけ足すと、「ああっ、あの金印の」と思い出すかのように納得される。その亀井南冥について、子孫が詳細に業績などの解説を行ったのが本書になる。3部で構成され、序章、終章も入れると全31章、380頁弱という大部だ。子孫が執筆したとなると、心情的に甘くなりがちだが、著者自身、身びいきにならぬように心がけたという。

亀井南冥は姪浜(福岡市西区)の一介の町医者の子供として誕生した。封建的身分制度の江戸時代からいえば、町民身分。しかし、南冥は早くから学問での才能を発揮し、それは朝鮮通信使の江戸参府の際、接遇係の末席に連なったことが証明する。朝鮮側から漢籍に優れた人として評価された。天明二年(1874)、福岡藩は修猷館、甘棠館と二つの藩校を設けた。南冥は甘棠館の祭酒(館長)に就任し、士分格を得る。しかしながら、その能力の高さは生粋の武士階級の誹謗中傷の標的となる。水戸藩の藤田東湖も「古着屋の倅」として水戸藩士の妬みの対象だったが、南冥もそれに等しい異端児扱いを受けている。

寛政四年(1792)、南冥は詳細な理由も明らかにされず「終身禁足」という罰を受け、館長職を退役となる。以後、生涯にわたって外出もままならず、往来の人も途絶え、酒浸りの内に72歳にして没した。この南冥失脚については、徳川幕府の「寛政異学の禁」に触れたという説がある。けれども、福岡藩からすれば荻生徂徠派の教えのみならず、実学に等しい教育を武士階級に施すやり方に強い反感があったとしか思えない。学問の成績よりも武士家格を学業に優先させていた修猷館が存続したことから、教育内容に福岡藩の反発があった。

亀井南冥には多くの門弟がいたが、中でも著名な学者として豊後日田の廣瀬淡窓がいる。廣瀬も咸宜園という学塾を開いたことで全国から入門者がやってきた。能力主義の教育方針は師の亀井南冥、昭陽に従っている。弟子や孫弟子たちの華々しい活躍に反し、存命中に評価を受けなかった南冥だが、明治期になって日本資本主義の父と呼ばれる渋澤栄一によって再評価された。「終身禁足」中に書き残した『論語語由』が渋澤の目に留まり、渋澤が説くところの論語に多数、引用された。更には、あの明治の文豪・森鴎外からも高い評価を受けている。果たして、福岡藩の身分差別を受けなければ、どれほどの数の弟子を育て、新しい学問体系を形成し、経世家としての著作を遺したかは計り知れない。しかし、南冥の志は門弟、孫弟子がしっかりと受け継いでいた。

今一度、亀井南冥の何が偉かったのかは、幾度も振り返らなければわからない。本書はその序章に過ぎないことを述べておきたい。

令和5年(2023)7月20日

『亀井昭陽と亀井塾』河村敬一著

立場を弁えた人のありがたさ。

福岡市中央区地行の浄満寺門前には、「亀井南冥 昭陽両先生墓所」と刻まれた大きな石柱が立っている。福岡市中心部を東西に走る幹線道路の明治通りに寺は面している。それだけに、多くの方に認知されて良いはずだが、さほど市民の関心を集めているとは言えない。「あの国宝金印の解説をした亀井南冥」と付け加えると、合点がいくようだ。しかし、昭陽となると郷土史に踏み込んだ方でなければご存じで無いのが悲しい。本書は、その亀井昭陽を中心に、亀井塾の生成について述べられている。しかしながら、その前に、亀井昭陽(一七七三〜一八三六)という人は亀井南冥(一七四三〜一八一四)の嫡子であることを述べておきたい。

福岡市中央区地行の浄満寺門前には、「亀井南冥 昭陽両先生墓所」と刻まれた大きな石柱が立っている。福岡市中心部を東西に走る幹線道路の明治通りに寺は面している。それだけに、多くの方に認知されて良いはずだが、さほど市民の関心を集めているとは言えない。「あの国宝金印の解説をした亀井南冥」と付け加えると、合点がいくようだ。しかし、昭陽となると郷土史に踏み込んだ方でなければご存じで無いのが悲しい。本書は、その亀井昭陽を中心に、亀井塾の生成について述べられている。しかしながら、その前に、亀井昭陽(一七七三〜一八三六)という人は亀井南冥(一七四三〜一八一四)の嫡子であることを述べておきたい。

まず、四部構成140ページ弱の本書は手に取りやすい。しかしながら、その内容と言えば、荻生徂徠の古文辞学なることを知らなければ読み解けない。だいたい、「こぶんじがく」と読むのか、「こもんじがく」と読むのかすら判じがたい評者にとって、亀井昭陽の存在は遠い。ところが、二部の「昭陽の人柄と学問」以降は、亀井南冥を祖とする亀井の学問の基本的な物事の考え、教育方針が浮かび上がる。豊後日田・咸宜園の廣瀬淡窓による人物、学業の紹介は、とてもありがたかった。それはそのまま、本書の最終に登場する「男装の女医」として著名な高場乱の生き様を彷彿させるものだからだ。人には夫々、個性があり、その個性に応じて社会を形成する集合体の一人であるべきとの考えが、「なるほど!」と腑に落ちる。更に、「下々の苦しみを自らの苦しみとして世話する心」は、自由民権運動団体・玄洋社の思想にも重なってくる。やはり、玄洋社のルーツは亀井塾にあるのだと確信できる。高場乱が昭陽の嗣子である亀井暘洲を介して、亀井塾の考えを継承していたのだった。そう考えると、昭陽が不遇の日々を耐え忍び、亀井の学問を次につないだ功績は大きい。

第四部に「亀井塾に連なる人々」として亀井の門人である七名が紹介されている。先述の高場乱もその一人だが、この七名の他、評者の希望としては阪牧周太朗(高場乱の従兄弟)、権藤延陵(廣瀬淡窓の執刀医)、白水常人(福澤諭吉の師)も加えて欲しかった。しかし、本書にも述べられているように、亀門こと亀井塾の門人帳が完備されているわけではない。門人たちの活躍とその系譜を次作に期待したい。

令和5年(2023)5月8日

『負け戦でござる。』小野剛史著

敗者となった十二名の生きざまを笑えるか・・・

本書は豊前国を舞台に、敗者となった十二名を取り上げている。豊前国とは、瀬戸内海に面した現在の福岡県、大分県域にあたる。物語の始まりは天平九年(七三七)のウイルス感染症蔓延が要因となって敗者となった藤原広嗣から始まる。以下、平清経、杉重良、宇都宮鎮房、後藤又兵衛、毛利勝永、細川興秋、佐々木小次郎、犬甘兵庫、小宮民部と続き、明治初年の郡長正、杉生十郎である。およそ一千年余にわたる敗者列伝ともいうべきか。

本書は豊前国を舞台に、敗者となった十二名を取り上げている。豊前国とは、瀬戸内海に面した現在の福岡県、大分県域にあたる。物語の始まりは天平九年(七三七)のウイルス感染症蔓延が要因となって敗者となった藤原広嗣から始まる。以下、平清経、杉重良、宇都宮鎮房、後藤又兵衛、毛利勝永、細川興秋、佐々木小次郎、犬甘兵庫、小宮民部と続き、明治初年の郡長正、杉生十郎である。およそ一千年余にわたる敗者列伝ともいうべきか。

この十二名の中で、小宮民部、郡長正については拙著『維新秘話福岡』でも扱った人物だけに、新たな事実が発見できるのではと思い、関心をもって読み進んだ。幕末、長州藩との戦いにおいて小倉城を自焼した指揮官が小宮民部だが、後世、城が再建されて観光名所になるなど、想像できただろうか。維新によって会津藩は賊軍の汚名を蒙り、その残された子弟は苦渋の生活を強いられた。そんな中、故郷から遠く離れた豊前の豊津に留学し、自刃した郡長正など、ただただ、哀れに思えて仕方がなかった。地元豊前の方々によって、墓碑が整備されていることが救いだった。

本書の6ページに、「豊前国略図」が示されている。古くからの豊前国の版図を示しているが、豊前といえば福岡県、豊後といえば大分県と思ってしまう。しかし、大分県宇佐市には「豊前」を冠する駅名が残っており、隣接して豊後高田市があり、ややこしい。この複雑に入り組んだ地図に勝者と敗者の力関係が如実に表れている。本書をもって一千年余にわたる人間模様を俯瞰すると、人間の本質に何ら変化がないことが見て取れる。裏切り、謀略、報復という権力闘争の成れの果てが本書の十二名である。

「あとがき」を読了する。本書の読者である我々も敗者であることに気づかされる。新型コロナウイルスの登場により、闇に塗り込められた問題点が表に登場し、政府、マスコミの発する報道に縦横無尽に翻弄された。まさに日本全体が敗者そのものとなったのだ。その敗者の姿を記録することは、現世から後世の人々に人間の本質を提示する啓蒙書となりえる。その一つの試みが本書である。そう考えると、郷土史ではなく日本国史として本書は扱わねばならないと考えたのだった。

令和4年(2022)12月15日

『いのちの循環「森里海」の現場から』田中克監修、地球環境自然学講座編

自然は征服するのではなく、畏敬するもの。

本書は、地球環境の実態報告として70名余の方々の講演録をまとめた一冊。森、山、川、湖、海、農業、環境、水、生物、自然災害など、16に分類した350パージ余となっている。

本書は、地球環境の実態報告として70名余の方々の講演録をまとめた一冊。森、山、川、湖、海、農業、環境、水、生物、自然災害など、16に分類した350パージ余となっている。

この中で、関心を向けたのは、70ページの「日本人の自然観」だった。昨今の欧米型、特にアメリカの大量生産、大量消費という「農畜産物の無駄」に苛立ちを覚えるだけに、人間も自然の一部という考えに共感を覚えた。

そして、118ページの干潟の話である。潮の満ち引きによって繰り返される干潟の不思議、その役割には注視したい。現代、人間の欲望のために埋め立てられる干潟だが、そこに生きる生物も人間と同じ生きもの。自然界に対し覇権主義的な考えだけ良いものか・・・と疑問を抱かせる。

その干潟の巨大版が九州の有明海だが、144ページから始まる話は、感嘆の声を挙げずにはいられない。地球規模での潮の満ち引きが、有明海なのだと知った驚き。人間の人生100年時代など、鼻先で笑ってしまうほどの悠久の歴史に、日常のせせこましい暮らしぶりが馬鹿らしく思えるほど。「大陸沿岸遺存生態系」が有明海であり、「海の宝庫」と呼ばれる別の意味を知った瞬間でもあった。

そして、海と言えば、クラゲの存在ほど、面白く、不思議な生物はない。海に漂うだけで、どんな存在意義があるのか。考えても、真意が見い出せない生物がクラゲだ。そのなかのビゼンクラゲなる種類は中華料理の高級食材であり、有明海で大量発生したという事実に、またもや「海の宝庫」を再認識したのだった。

152ページの「魚の心理」には、笑ってしまう。確かに、買い手のつかない生け簀の魚が人間に愛嬌をふりまき、アイドルになり、そのうち情が移って、網で掬うことさえ憚られる。そんな魚類を調査することから、海というものは千年単位で判断するものだということを始めて知った。

188ページからの「海と遊び、海を守る」も、四方を海で囲まれる日本だからこそ、日常的に考えなければならない倫理を教えてくれる。共存共栄、それが海であり、人間の肉体の一部と考えれば、手入れを怠ってはならないのは海であり、山である。

そして、233ページから始まる水の事情は、必読の箇所。公共の水道を営利目的の民間企業に移管する自治体が出てきたが、社会生活を維持する最低限のインフラとして、自治体の直接管理下にあるべきだ。その水の最終的な受け止め先が海であり、237ページの「水俣病は終わっていない」という説は、もっともな事である。

西洋が言うところの自然は征服するものという傲慢さを戒め、自然は畏敬するものという東洋の時代に入ったことを示してくれる一書だった。

令和4年(2022)11月8日

『また、いつか。』内野順子著

絶対真実の現場から生き方を考える

本書は年間200件余の葬儀司会を務める著者の経験が基になっている。しかし、その体験談は、今に生きる私たちに対する「生きる」目的や目標が詰まった一冊となって仕上がった。

本書は年間200件余の葬儀司会を務める著者の経験が基になっている。しかし、その体験談は、今に生きる私たちに対する「生きる」目的や目標が詰まった一冊となって仕上がった。

まず、第一部の第一章から読み進む。いつしか、第二部第五章までを読み切っている。どこにもフィクションは無く、事実、真実だけが語られている。それでいて、文体は語り口調であることから、無理がなく、肩がこらない。

第一章は、実際の葬儀の場で遭遇した感動の場面など、今生で縁の有った人との忘れられない事々が綴られている。これは何も人間だけではなく、動物も含まれる。48ページの「チャッピー君」が、まさにそれに該当する。人の言葉を発しない動物だけに、その感情表現にウソ、イツワリは無い。第二章96ページ「最後のメッセージ」を読みながら、死を覚悟した主婦が遺したメッセージに、その故人の生きざますら透けて見える。

そして、第三章からは現実問題が提起される。更には、現代葬儀考ともいうべき事々が述べられる。第一章、第二章では、読みながら涙が流れる場面があった。しかし、この章では時に場面を想像して、不謹慎ながら笑える話がある。それが140ページの「司会者はタイヘン」である。

第四章、第五章は、特に現在、どうという事はないにしろ、さほど先は長くないと自覚されている方に、現実問題として身につまされることではないか。ある意味、日本が抱える社会問題の縮図でもあるからだ。直木賞作家の安部龍太郎氏が「地域社会、家族の崩壊は、生きる信念、信仰の希薄から」と言われた。その言葉の意味が本書のそこここに散見される。

最終の第五章は、エンディング・ノートの必要性を説いている。死を考えるなど縁起でもないと言う方もいるが、この世に生を享けた以上、絶対に避けては通れないのが「死」だ。その絶対真実を直視できない事が、現代日本のイジメ、自殺、パワハラ、セクハラにつながっている。感動感銘の話から、司会者や裏方の大変さを知ることで他者への気配り、心配りの大事を知った。表しか知らない私たちに、その対応、対策を振り返る内容になっているのは有難い。書き言葉という政治性、話し言葉という社会性の両面を備えた本書を手にし、読者はそれぞれの思いを抱くことだろう。

「より速く、より高く、より強く」を合言葉に頂点を目指す事を是とする社会から、それぞれが、それぞれの生き方を選択する時代に来たと認識させてくれる書でもあり、誠心誠意という生き方のありがたさを気づかせてくれる書だった。

令和4年(2022)5月5日

『威風凛々 烈士 鐘崎三郎』鐘崎三郎顕彰会編

次世代に語り継ぎたい歴史的人物

赤穂浪士の墓碑が並ぶ寺として泉岳寺(東京都港区)は知られる。その泉岳寺に福岡県人の墓もある。まず、赤穂浪士の正伝といわれる『元禄快挙録』を著し、「中央義士会」を設けたジャーナリストの福本日南。「オッペケぺー節」で有名な演劇人・川上音二郎。そして、本書の鐘崎三郎、山崎羔三郎(玄洋社員)である。

赤穂浪士の墓碑が並ぶ寺として泉岳寺(東京都港区)は知られる。その泉岳寺に福岡県人の墓もある。まず、赤穂浪士の正伝といわれる『元禄快挙録』を著し、「中央義士会」を設けたジャーナリストの福本日南。「オッペケぺー節」で有名な演劇人・川上音二郎。そして、本書の鐘崎三郎、山崎羔三郎(玄洋社員)である。

鐘崎三郎と関わることになったのは、この泉岳寺山門脇にあるという「殉節三烈士」碑を探しに出かけたことからだった。明治27年(1894)日清戦争が勃発。鐘崎はこの戦役に軍事探偵として従軍したが、清国兵に捕縛され山崎羔三郎、藤崎秀(鹿児島県出身)とともに処刑された。この三人の墓碑が「殉節三烈士」碑である。ところが、当該墓碑は見当たらない。幾度も幾度も探すが、無い。寺に尋ねると檀家墓地にあり、今、参拝はできないという。墓地入り口の鉄扉には頑丈な鎖が巻かれ施錠されていた。

ところが、ある時、檀家墓地に入る事ができた。秋の彼岸、檀家の群れに紛れて「殉節三烈士」碑を拝む事ができたが、見るも無残な姿だった。墓碑は斜めに傾き、雑草に紛れ、頭山満(玄洋社員)題額の顕彰碑は地面に横倒しとなっていた。寺側が、頑として参拝を拒絶したはず。

この「殉節三烈士」の墓碑については拙著『東京の片隅からみた近代日本』に書き綴ったが、それを読んだ読者から電話があった。その方が、鐘崎三郎の三代目を継承される角隆恵さんだった。ここから、青木天満宮(福岡県久留米市城島町)での鐘崎三郎墓前祭に参列し、更には、本書の企画編集に携わることになったのだ。

本書は四部構成、360ページ余の大部だが、『鐘崎三郎伝』(納戸鹿之助著)の復刻も兼ねている。この中で、鐘崎三郎の四代目になる森部眞由美さんの聞き書きが秀逸だ。実母の角隆恵さんの口述を文字起こししたものだが、鐘崎三郎を中心に据えながら、南北朝時代から幕末、明治、大正、昭和の歴史が目前に蘇るかのように纏められている。いわば、躍動感のある郷土史(58ページ。福岡県大川市の若津港など)であり、日本史、アジア史である。当然、筆者の関心事である玄洋社(福岡発祥の自由民権運動団体)の頭山満(56ページ)、男装の女医・玄洋社生みの親・高場乱の人参畑塾(80ページ)についても述べられている。

学校の教科書に記述がない、教わる事も無かった史実だけに、一気に読了するのは困難と思う。さほど、戦後(大東亜戦争、アジア太平洋戦争)世代が、真実の歴史から遠ざけられていたからに他ならない。未来を託す子供たちに遺すべき歴史の基礎となる一書だが、27ページには「若い読者の皆さんへ」として編集委員会の総意が述べられている。是非、編集委員会の願いを汲み取っていただけたら幸いに思う。

尚、211ページには、鎌瀬新平(九州女子、現福岡大学附属若葉高校)、水月哲英(筑紫女学園)、菊竹惇(福岡日日新聞、現西日本新聞社)、進藤喜平太(玄洋社社長、進藤一馬福岡市長の実父)など、郷土福岡ゆかりの方々の名前も見つけることができる。

令和3年(2021)6月28日

『福岡地方史研究 58号』福岡地方史研究会編・刊

元号「令和」の発表と同時に、福岡県太宰府市にある坂本八幡宮が一躍、脚光を浴びた。この坂本八幡宮が、大伴旅人の自邸跡であると某全国区の報道機関が配信したからだ。元号「令和」の令和は大伴旅人が詠んだ歌の中にあり、その歌を詠んだ「梅花の宴」が開かれたのが大伴旅人邸。日本全国から、その大伴旅人邸跡を目指して人々がやってきた。神社周辺は大渋滞を起こし、氏子衆も慣れぬご朱印発行に悲鳴を上げた。

元号「令和」の発表と同時に、福岡県太宰府市にある坂本八幡宮が一躍、脚光を浴びた。この坂本八幡宮が、大伴旅人の自邸跡であると某全国区の報道機関が配信したからだ。元号「令和」の令和は大伴旅人が詠んだ歌の中にあり、その歌を詠んだ「梅花の宴」が開かれたのが大伴旅人邸。日本全国から、その大伴旅人邸跡を目指して人々がやってきた。神社周辺は大渋滞を起こし、氏子衆も慣れぬご朱印発行に悲鳴を上げた。

そんな様を、冷ややかに見ていたのが、本書の「大伴旅人の館跡(大宰帥公邸)を探る」として寄稿された赤司善彦氏である。氏は、大伴旅人も赴任した大宰府政庁周辺の発掘調査に関わった方だ。赤司氏が言われるには、「坂本八幡宮は大伴旅人邸跡と言われる候補の一つでしかない」と。発掘調査時の記録写真も挿入しての論文は一読に値する。某全国区の報道機関の作為的ともいえる報道だったが、その後、訂正の報道がなされたとは耳にしない。ふと、国民を煽る、かつての大本営発表を想起した。

今回、本号は太宰府特集だが、太宰府天満宮参道にある茶店「松屋」に遺る古文書の紹介が出ている。太宰府天満宮は「維新の策源地」といわれる。その「松屋」は旧薩摩藩の定宿であり、西郷隆盛、大久保利通、平野國臣、勤皇僧月照の手跡を目にすることができる。悲しいかな、その筆文字を正確に読み下すことは難しい。しかし、それらの翻刻が竹川克幸氏(日本経済大学教授)によって詳細に述べられているのは、ありがたい。

また、本誌を発行している「福岡地方史研究会」会長の石瀧豊美氏による寄稿「案外わがままだった太宰府の五卿」も興味深い。一般に、「司馬遼太郎はよく調べている」として小説の内容を史実として語る方がいる。小説は小説、史実は史実として異なった視点で見ることを多くの日本人は知らない。その差異を具体的に知る事ができる内容でもある。ただ、小説には小説としての役割があり、司馬遼太郎を否定しているのではないことはお断りしておきたい。

今、地方史から日本史を見る動きが増加中だ。これは、多角的に物事を見なければ真実は見えないということからだが、考古学、民俗学と並んで「地方史学」という新しい学問体系が誕生するかもしれない。商業誌ではないだけに、面白みに欠ける。しかし、後世に伝えなければ、という思いが詰まった研究会誌である。

筆者も福岡県久留米市に遺る北野天満宮を考察した「北野天満宮・・・」として一文を寄稿している。

令和2年(2020)9月22日

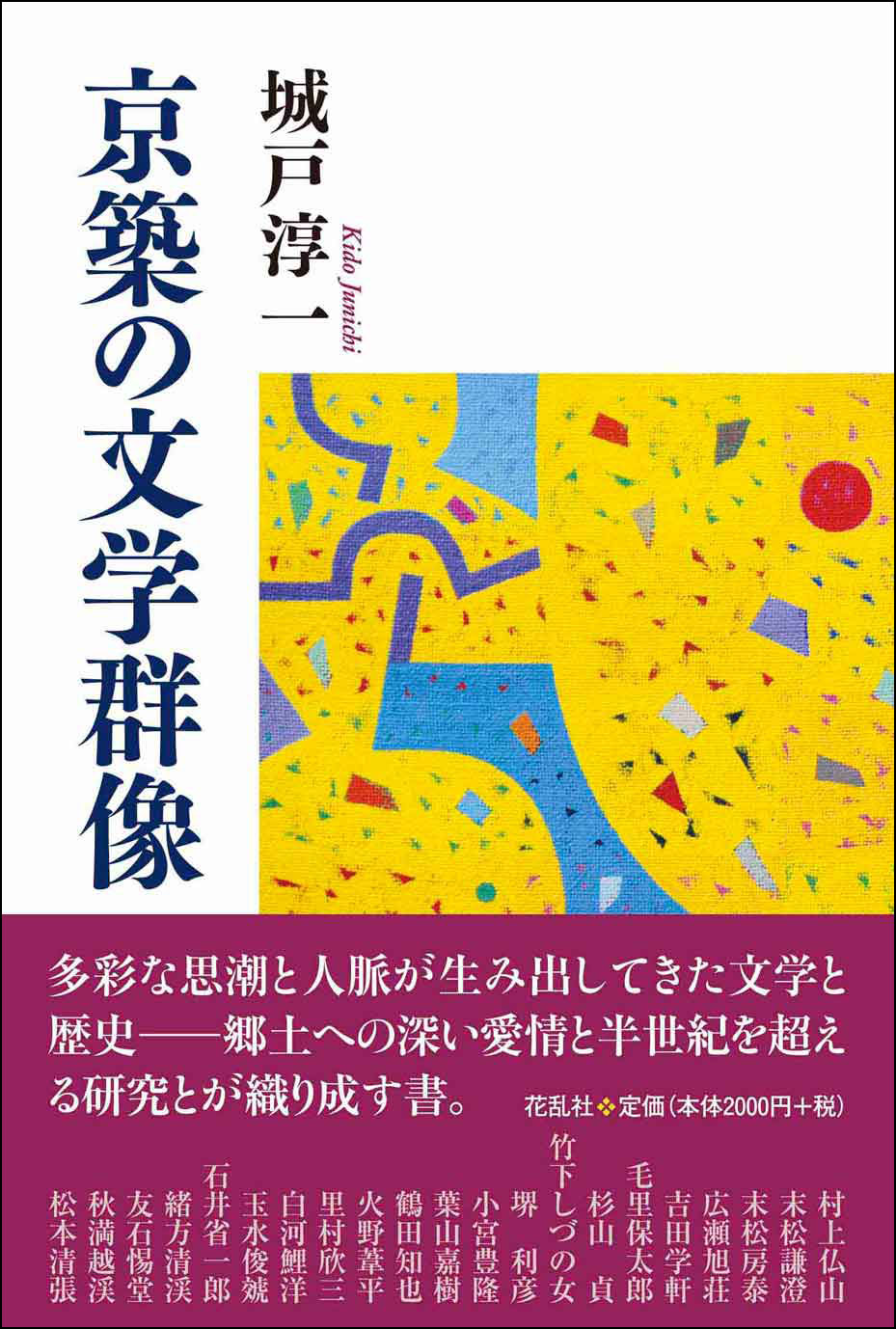

『京築の文学群像』城戸淳一著

『京築の文学群像』という表題だが、京築とは、福岡県東部、瀬戸内に面した地域。現在の、福岡県京都郡、築上郡、行橋市、豊前市一帯になる。福岡県といっても、明治の廃藩置県により、旧小倉県などが統合されて福岡県が誕生した。現代においても、旧藩が異なれば、気質も異なるといわれる。京築は、旧小倉藩(豊津藩)の文化を受け継いだ地域と考えた方が分かりやすい。幕末、旧小倉藩は関門海峡を挟んだ長州藩(山口県)との戦いで小倉城を自焼し、この京築に旧小倉藩士たちが移り住み、新たに豊津藩を設けた。ゆえに、文化としては旧小倉藩の藩校「思永館」の系譜に連なる。

『京築の文学群像』という表題だが、京築とは、福岡県東部、瀬戸内に面した地域。現在の、福岡県京都郡、築上郡、行橋市、豊前市一帯になる。福岡県といっても、明治の廃藩置県により、旧小倉県などが統合されて福岡県が誕生した。現代においても、旧藩が異なれば、気質も異なるといわれる。京築は、旧小倉藩(豊津藩)の文化を受け継いだ地域と考えた方が分かりやすい。幕末、旧小倉藩は関門海峡を挟んだ長州藩(山口県)との戦いで小倉城を自焼し、この京築に旧小倉藩士たちが移り住み、新たに豊津藩を設けた。ゆえに、文化としては旧小倉藩の藩校「思永館」の系譜に連なる。

この京築は、あの『源氏物語』を英訳した末松謙澄を輩出した。その末松は「水哉園」という学塾で学んだが、塾を主宰する村上仏仙は厳しく漢詩を指導したという。その甲斐あってか、漢詩を好む伊藤博文の知遇を得ることができた。

また、この京築においては、あの堺利彦は外せない。社稷を忘れ、権門に驕る旧長州藩出身の桂太郎は、この旧小倉藩の系譜に連なる社会主義者・堺利彦を恐れたことだろう。

続々と京築の文学話が紹介されるが、『ホトトギス』を主宰する高浜虚子によって汚名を被った杉田久女について言及するのは必須。権力者・桂太郎によって堺利彦は封印されたが、文壇の権力者・高浜虚子の巧妙な政治手腕で杉田久女は貶められた。これは、文の世界において、許されることではない。まさに、名前の通り、高浜虚子は「虚の子」であった。その虚子の偽りを暴いたのが、増田連(ますだ・むらじ)の著作だが、はたして、広く世間に伝わっているのだろうかと懸念する。

本書を読み進む中で、筆者にとって興味深かったのは、「幕末―明治の郷土を知る」の章だった。会津藩から豊津藩(旧小倉藩)の藩校育徳館に留学した郡長正の自刃の話である。自決に至る様々な説があることに驚くが、是非、会津に残る誤解が解消されることを願うばかりだ。

300ページ余に及ぶエピソードには飽きることが無い。膨大な文献を収集し、読破した者でなければ書けない内容であり、インターネット情報では知りえない新しい発見がいくつもあった。山内公二氏の「序」ではないが、本書は「郷土史学」という新しい学問体系を確立する礎になりうる一書といえる。

令和2年(2020)9月5日

『憂しと見し世ぞ』岡田哲也著

巷では「三島由紀夫 VS 東大全共闘 50年目の真実」という映画が評判だ。三島は自決前、東大全共闘の呼びかけで討論に応じた。その実録フィルムを基に、証言者の声を織り交ぜての映画化だった。本書の著者である岡田哲也氏も、映画を観たとして西日本新聞に寄稿されていた。岡田氏にとって、村上一郎との思い出を辿るためだったのかもしれない。

巷では「三島由紀夫 VS 東大全共闘 50年目の真実」という映画が評判だ。三島は自決前、東大全共闘の呼びかけで討論に応じた。その実録フィルムを基に、証言者の声を織り交ぜての映画化だった。本書の著者である岡田哲也氏も、映画を観たとして西日本新聞に寄稿されていた。岡田氏にとって、村上一郎との思い出を辿るためだったのかもしれない。

本書の帯には「1969年、村上一郎と出会う」とある。その村上一郎の名前に惹かれたのだが、いまや、村上一郎といっても、記憶にない人の方が多い。かくいう筆者も、明治維新150周年記念で読売新聞に連載を持っている際、中公文庫として再刊された村上一郎の『幕末 非命の維新者』を読んでだった。この文庫の「あとがき」は渡辺京二氏だったが、これも、興味深かった。

村上一郎の『幕末』には、大塩平八郎、橋本左内、藤田三代(幽谷、東湖、小四郎)、真木和泉守、「三人の詩人」として佐久良東雄、伴林光平、雲井竜雄が紹介されていた。この中で、村上は真木和泉守を批判的に記述している。このことで世間から批判を受けたことも「あとがき」で述べている。真木一人をおとしめて言うのではないというが、この時すでに、村上は、ぼんやりと自裁の道を見ていたのかもしれない。

問題は、再刊文庫本の渡辺京二氏の「草莽の哀れ」という解説にあった。原稿を受け取りにいった渡辺氏に「僕は九州の人間は信用しません」と村上が謝絶の言葉を吐いた件だ。この一件で、「水戸っぽ」村上は九州人が嫌い。真木は九州久留米の人だから否定するのだと思い込んでいた。

ところが、三島の自決に触発された村上が、暇乞いに訪ねたのが小島直記の自宅だった。小島直記とは、海軍経理学校からの「戦友」である。その小島は現在の福岡県八女市の出身である。村上が渡辺氏に言い放った言葉とは真逆にある。

さらに、本書の著者である岡田哲也氏は鹿児島県の出身である。考えを巡らす。村上は九州人が嫌いなわけではなく、個人的に渡辺京二氏が嫌いなのだ。なぜ、嫌いなのかは、わからない。世間一般では、渡辺氏を評価する声は高い。反面、渡辺氏を批判する人も周囲にはいる。

本来、この村上一郎という人物の名前に惹かれてページをめくっていったが、なかなかどうして、岡田氏の文体に同類相哀れむといった感で嘆き、時に声を発し、古き田舎の臭いに引き込まれた。とりわけ好きなのが、125ページの「贈り物 五百円札についた鱗」である。

しかし、やはり、「三島由紀夫 VS 東大全共闘 50年目の真実」という映画を鑑賞された方には、8ページの「力こぶ」は必読だろう。

令和2年(2020)3月26日